不動産を取得する際に気になるのが「不動産取得税」ではないでしょうか。

特に「新築住宅で不動産取得税がかからない条件はあるのか」「不動産取得税は新築でいくら支払うことになるのか」という疑問をお持ちの方も多いと思います。この記事では、不動産取得税が新築でかからないケースや、かからない理由、市町村によって異なる免除条件について詳しく解説します。

また、3000万円、4000万円、5000万円といった価格帯別の新築物件における不動産取得税の計算方法や目安、新築と中古物件の税金比較、さらには不動産取得税を0円にする方法や軽減措置についても紹介します。加えて、新築一戸建て購入後にかかるその他の税金やセカンドハウスの認定条件も解説しますので、不動産購入を検討されている方はぜひ参考にしてください。

不動産取得税 新築かからない条件とは?

- 不動産取得税がかからない市町村の事例

- 不動産取得税がかからない理由とその背景

- 不動産取得税がかからない中古物件との比較

- 不動産取得税を0円にするための具体的な方法

- 不動産取得税がかからない場合のメリットとデメリット

- 不動産取得税がかからない場合の注意点とトラブル事例

不動産取得税がかからない市町村の事例

不動産取得税は、本来、不動産を取得した際に課税される税金です。しかし、一部の市町村では、特定の条件を満たす場合に不動産取得税が免除されるケースがあります。(参考:総務省HP)

例えば、過疎地域に指定されている市町村では、地域活性化を目的として、空き家バンク制度を利用した住宅取得の場合に税金が免除されることがあります。他にも、特定の産業を誘致するために、企業が工場や事業所用地を取得する際に税金が免除されるケースもあります。

これらの事例は、市町村ごとに条例で定められているため、詳細な条件や対象となる地域は異なります。もし不動産取得税の免除を検討する場合は、事前に各市町村の税務担当課に問い合わせることを推奨します。

不動産取得税がかからない理由とその背景

不動産取得税が免除される理由は、主に地域経済の活性化や特定の政策目標の達成を目的としています。過疎地域における空き家対策や、企業誘致による雇用創出などがその例です。

これらの市町村では、税収の減少よりも、人口増加や産業振興による長期的な経済効果を重視しています。また、地域の特性や課題に応じて、柔軟な税制を導入することで、持続可能なまちづくりを目指しています。

ただし、税金が免除されることで、公平性の観点から議論が生じる場合もあります。そのため、税制の適用範囲や条件は、慎重に検討される必要があります。

不動産取得税がかからない中古物件との比較

中古物件の中には、築年数や構造、所在地域などの条件を満たすことで、不動産取得税が軽減または免除される場合があります。

例えば、耐震基準適合証明書を取得した築20年以上の木造住宅や、一定規模以下の住宅などは、税制上の優遇措置を受けることが可能です。これらの物件は、新築物件と比較して購入価格が抑えられるだけでなく、税金の面でもメリットがあります。

ただし、中古物件は、物件の状態や修繕履歴などを慎重に確認する必要があります。購入後のリフォーム費用や維持費なども考慮し、総合的なコストを比較検討することが重要です。

不動産取得税を0円にするための具体的な方法

不動産取得税を0円にするためには、いくつかの具体的な方法が存在します。まず、税金の軽減措置を活用することが挙げられます。

例えば、特定の要件を満たす住宅を購入した場合、税額が大幅に軽減されることがあります。その他、相続や贈与による不動産の取得、公共性の高い事業への貢献なども、税金が免除されるケースがあります。

1. 【新築住宅の軽減措置】を適用する

一定の条件を満たした新築住宅を購入した場合、不動産取得税が軽減され、実質0円になるケースがあります。

▼対象条件の一例

- 床面積が50㎡以上240㎡以下(マンションは40㎡以上)

- 自己居住用の住宅(投資用・賃貸用は対象外)

- 取得から6カ月以内に入居

- 課税標準額が一定金額以下(都道府県ごとに異なる)

▼手続き方法

- 取得後60日以内に「不動産取得税軽減申告書」を県税事務所に提出

- 住宅の登記事項証明書、住民票、売買契約書などの添付が必要

2. 【相続や贈与による取得】は非課税扱い

不動産取得税は、売買や交換など「有償取得」時に課税される税金です。

つまり、相続や贈与で取得した場合は、不動産取得税は課税されません。

▼注意点

- 相続時には「相続登記」が必要

- 贈与時には「贈与税」がかかる場合があるので注意

3. 【公共事業・非課税対象不動産】の取得

以下のようなケースでも、不動産取得税が非課税となり、0円になります。

▼具体例

- 国や地方公共団体が取得した場合

- 公益法人(学校法人や医療法人など)の特定用途での取得

- 被災による代替住宅取得時の特例(一定の災害救助法に基づくもの)

これらの方法を検討する際には、税理士や不動産専門家などの専門家に相談することを推奨します。税制は複雑であり、個別の状況によって適用条件が異なるため、専門家のアドバイスを受けることで、より正確な情報を得られます。

不動産取得税がかからない場合のメリットとデメリット

不動産取得税がかからない最大のメリットは、初期費用を大幅に抑えられることです。本来であれば、不動産の評価額に応じて数万円から数十万円の税金を納める必要がありますが、これが免除されることで、購入時の負担が軽減されます。浮いたお金を家具や家電の購入、リフォーム費用などに充てることが可能です。

一方、デメリットとしては、税制の適用条件が複雑である点が挙げられます。各市町村や物件によって条件が異なるため、情報収集や手続きに手間がかかる場合があります。また、税金が免除されることで、将来的に固定資産税や都市計画税が高くなる可能性も考慮する必要があります。(参考:総務省HP)

不動産取得税がかからない場合の注意点とトラブル事例

不動産取得税が免除される場合でも、注意すべき点がいくつかあります。まず、税制の適用条件を満たしていることを証明するための書類を適切に準備する必要があります。書類の不備や提出期限の遅延は、税金の免除が受けられない原因となります。

トラブル事例としては、不動産業者から税金が免除されると説明を受けていたにもかかわらず、実際には適用されなかったケースがあります。これは、業者が税制に関する正確な情報を把握していなかったり、説明不足であったりすることが原因です。

不動産購入の際には、契約書や重要事項説明書の内容をよく確認し、不明な点は専門家に相談することが重要です。(参考:国土交通省HP)

不動産取得税 新築かからない?具体例で解説

- 不動産取得税の計算方法と新築時期の関係

- 3000万円の新築物件での不動産取得税はいくらか?

- 4000万円の新築物件での不動産取得税の試算

- 5000万円の新築物件での不動産取得税の目安

- 新築一戸建て購入後にかかるその他の税金と費用

- セカンドハウスとしての新築物件購入時の税金と認定条件

- 不動産取得税新築かからないケースまとめ

不動産取得税の計算方法と新築時期の関係

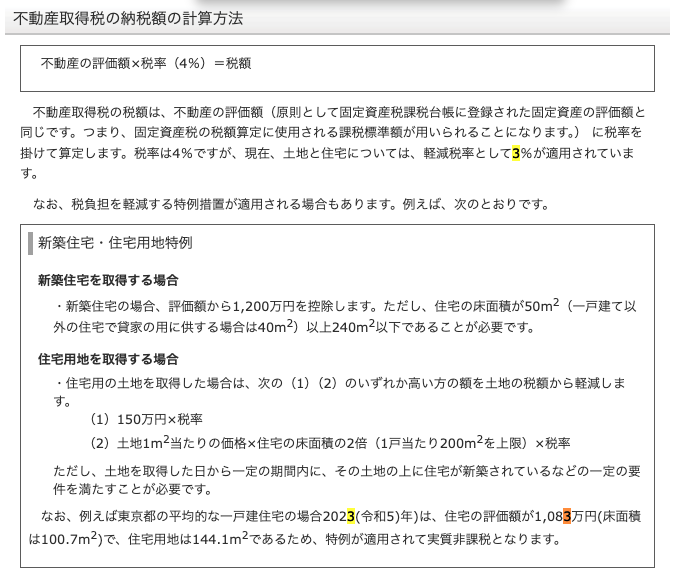

不動産取得税の計算方法は、不動産の固定資産税評価額に税率を乗じることで算出されます。新築時期は、この固定資産税評価額に影響を与える要素の一つです。(参考:国税庁HP)

新築の場合、固定資産税評価額は建築費用の約50~60%程度になることが一般的です。しかし、築年数が経過するにつれて、建物の価値は減少するため、評価額も下がります。つまり、同じ広さや構造の建物であっても、新築時期が異なれば、不動産取得税額も変動する可能性があります。

また、税制改正によって、新築住宅に対する軽減措置が設けられている場合があります。これらの措置は、適用期間が定められていることが多いため、新築時期によっては、税負担を軽減できる可能性があります。

3000万円の新築物件での不動産取得税はいくらか?

3000万円の新築物件の場合、不動産取得税額は、物件の種類や所在地域、税制の適用状況によって異なります。

一般的な住宅の場合、税率は固定資産税評価額の3%です。ただし、新築住宅には軽減措置が適用されることが多く、税額が減額される可能性があります。例えば、一定の要件を満たす住宅の場合、課税標準額から最大1,200万円が控除されます。

具体的な税額を算出するためには、以下の情報が必要です。

- 物件の固定資産税評価額

- 物件の種類(住宅、店舗など)

- 物件の所在地域

- 適用される税制の軽減措置

これらの情報を基に、各都道府県の税務署や税理士に相談することで、正確な税額を算出できます。

4000万円の新築物件での不動産取得税の試算

4000万円の新築物件における不動産取得税の試算を行う場合、いくつかの要素を考慮する必要があります。まず、物件の固定資産税評価額を把握する必要があります。一般的に、新築物件の評価額は建築費用の50~60%程度となることが多いです。

次に、税率を確認する必要があります。不動産取得税の税率は、原則として固定資産税評価額の4%ですが、住宅の種類や面積によっては軽減措置が適用され、税率が3%に軽減される場合があります。

例えば、4000万円の物件の評価額が2400万円であり、軽減措置が適用される場合、税額は2400万円×3%=72万円となります。しかし、軽減措置の適用条件は複雑であるため、専門家への相談や各都道府県の税務署への問い合わせを推奨します。

5000万円の新築物件での不動産取得税の目安

5000万円の新築物件における不動産取得税の目安を算出する際も、同様に固定資産税評価額と税率を確認する必要があります。

5000万円の物件の場合、評価額は3000万円程度となることが考えられます。税率が3%の場合、税額は3000万円×3%=90万円となります。

ただし、これらの試算はあくまで目安であり、実際の税額は物件の所在地や種類、軽減措置の適用状況によって異なります。

特に、都市部の物件や高額な物件の場合、税額が大きく変動する可能性があります。正確な税額を把握するためには、不動産会社や税理士に相談し、詳細な試算を依頼することが重要です。

新築一戸建て購入後にかかるその他の税金と費用

新築一戸建てを購入した後には、不動産取得税以外にも様々な税金や費用が発生します。まず、毎年課税される固定資産税と都市計画税があります。これらの税金は、土地と建物の固定資産税評価額に基づいて計算され、所有している限り支払い続ける必要があります。(参考:総務省HP)

次に、住宅ローンを利用する場合は、ローン契約に関する印紙税や、抵当権設定登記のための登録免許税が発生します。また、火災保険や地震保険への加入も義務付けられることが多く、これらの保険料も考慮に入れる必要があります。

さらに、マンションの場合は管理費や修繕積立金、駐車場代などが毎月発生します。これらの費用は、物件の種類や管理会社によって大きく異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

セカンドハウスとしての新築物件購入時の税金と認定条件

セカンドハウスとして新築物件を購入する場合、通常の住宅とは異なる税制が適用される可能性があります。セカンドハウスとは、週末や休暇などに利用する、普段の住居とは別の住宅のことです。

セカンドハウスとして認定されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、電気や水道などのライフラインが整備されていること、定期的に利用していること、などが挙げられます。これらの条件を満たすことで、固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられる場合があります。

ただし、セカンドハウスの認定条件や税制は、自治体によって異なる場合があります。そのため、物件の所在地を管轄する税務署や自治体に事前に確認することが重要です。また、不動産会社や税理士などの専門家に相談することも、適切な税制の適用を受けるために有効です。

不動産取得税 新築かからないケースまとめ

こちらの記事では住宅購入に関する疑問や課題について解説していますので、ぜひ参考にしてください。